Le miel est utilisé depuis la nuit des temps pour ses nombreuses vertus, dont celle d’aider la cicatrisation à tous les stades d’une plaie.

Il apporte un effet antiseptique, une stimulation locale du système immunitaire, un effet anti-inflammatoire et antalgique ainsi que des nutriments favorisant la cicatrisation des cellules bourgeonnantes.

Le miel doit cependant répondre à une série d’exigences pour présenter un intérêt médical.

Retour aux sources (naturelles)

Malgré des bienfaits constatés depuis des siècles, l’arrivée des nouveaux types de pansements dits « modernes » a entrainé un certain désintérêt du monde médical pour le miel au cours des dernières décennies.

Malgré des bienfaits constatés depuis des siècles, l’arrivée des nouveaux types de pansements dits « modernes » a entrainé un certain désintérêt du monde médical pour le miel au cours des dernières décennies.

Il a cependant continué de faire l’objet de nombreuses publications : des chercheurs du monde entier ont ainsi participé à l’identification des molécules qui sont responsables de l’action cicatrisante et antimicrobienne ; ainsi qu’aux doses nécessaires pour garantir un effet clinique.

À côté de ça, le ou les mécanismes d’action qui expliquent la disparition par apoptose des tissus fibroblastiques, responsables de cicatrices disgracieuses restent à élucider.

La science avance, et l’intérêt pour le miel médical reprend de plus belle.

Le bon miel

Le miel médical contient une grande quantité de sucres (min. 80%), une faible quantité d’eau (max. 18%) et un pH acide : une combinaison de facteurs qui entraîne une haute activité osmotique sur la plaie et crée un environnement réduisant la prolifération de microbes, tout en stimulant la cicatrisation.

Les analyses faites en laboratoire sur une série de miels aux origines variées ont mis en évidence le fait que certains miels avaient une action antibactérienne à plus ou moins large spectre.

Le miel de châtaignier, par exemple, est une source riche en vitamines et minéraux, spécialement le calcium, magnésium et potassium. Il offre une action antibactérienne à large spectre, idéale pour éliminer les principales bactéries qui colonisent les plaies (E.Coli, E.faecalis, S.Aureus, P.aeruginosa) ainsi que les SARM et VRE (deux familles de bactéries qui posent problème, surtout en milieu hospitalier).

Encore plus recherché, le miel (de l’arbre) Manuka est considéré comme la Rolls-Royce du miel thérapeutique. Il n’est cultivé qu’en quelques endroits en Nouvelle-Zélande et Australie.

Pour faire simple, il agit globalement plus vite et à une dose plus faible que les autres miels, grâce à sa grande concentration en méthylglyoxal (la substance antibactérienne présente dans tous les miels).

Il permet notamment d’agir contre la bactérie Helicobacter pylori à l’origine d’ulcères gastriques, mais pour empêcher le développement de staphylocoques dorés, des streptocoques et des entérocoques résistants aux antibiotiques, …

Stérilisation indispensable

S’il s’agit d’un produit naturel et sain, le miel n’en demeure pas moins potentiellement exposé à toute une série d’agents contaminants (spore du botulisme, l’aspergillose, la varoase, l’acariose, …) qui sont incompatibles avec une application sur des plaies ouvertes pour un risque de contamination évident.

S’il s’agit d’un produit naturel et sain, le miel n’en demeure pas moins potentiellement exposé à toute une série d’agents contaminants (spore du botulisme, l’aspergillose, la varoase, l’acariose, …) qui sont incompatibles avec une application sur des plaies ouvertes pour un risque de contamination évident.

Il faut donc stériliser le miel ; mais sans le chauffer (comme le lait UHT). Cela lui ferait perdre ses propriétés physico-chimiques. La stérilisation se fait généralement par rayonnements gamma ou électroniques ; des procédés qui garantissent les bienfaits du miel et l’élimination de toutes les bactéries.

Utilisation à des fins médicales

On peut utiliser le miel médical par voie orale, pour prévenir ou traiter des infections de types sinusites, angines ou bronchites à raison de 1 à 2 cuillère(s) à café par jour, pendant l’hiver par exemple. Le miel a toujours été très utile pour adoucir les gorges enflammées, mais aussi pour soulager les brûlures.

Il peut également soulager la peau exposée aux rayons de la radiothérapie ainsi que la muqueuse de la bouche soumise aux effets secondaires de la chimiothérapie.

Il peut également soulager la peau exposée aux rayons de la radiothérapie ainsi que la muqueuse de la bouche soumise aux effets secondaires de la chimiothérapie.

Vous pouvez également utiliser le miel pour ses vertus cicatrisantes et antibactériennes dans la confection de pansements :

– Soit on applique le miel directement sur la plaie (une couche de +/- 5 mm) à recouvrir d’un pansement, à changer toutes les 24 à 48 heures.

– Soit on applique le miel directement sur la plaie (une couche de +/- 5 mm) à recouvrir d’un pansement, à changer toutes les 24 à 48 heures.

– Soit on opte pour des pansements déjà imprégnés.

Cicatrisation améliorée

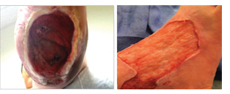

Les propriétés naturelles du miel optimisent l’environnement de la plaie et accélèrent le processus de cicatrisation, quels que soient le type de plaie et son stade d’évolution.

Le miel provoque une attraction massive de lymphe et de plasma vers l’extérieur (effet osmotique), entraînant sur son passage des déchets et des débris de tissus. La plaie est ainsi nettoyée.

De son côté, le méthylglyoxal et le pH (relativement) acide empêchent les bactéries de se fixer sur les tissus endommagés et les détournent du substrat responsable des mauvaises odeurs au coeur de la plaie.

Cet environnement à faible pH favorise également la cicatrisation lors de la phase d’épidermisation, notamment la synthèse de collagène.

Les résultats cliniques et bactériologiques sont probants ; particulièrement dans le traitement des plaies chroniques.

Précautions & Cas particuliers

Bien que les allergies au miel soient rares, il est déconseillé aux personnes présentant une allergie au miel ou au venin d’abeille d’utiliser des dispositifs médicaux contenant du miel.

Par extension, l’usage de miel est déconseillé pour les nouveau-nés et très jeunes enfants. (Autrement dit : Tant qu’on ne sait pas si allergie il y a, partons sur un principe élémentaire de précaution. Il y a moins de risques à faire gouter du miel votre enfant pour déceler une éventuelle allergie que d’en appliquer sur une plaie ouverte sans savoir (beaucoup plus risqué)).

Pas de craintes à avoir pour les patients diabétiques : des tests cliniques ont montré une très bonne tolérance et de très bons résultats. Le sucre présent dans le miel n’a pas montré d’influence sur les testeurs de glycémie à ce stade. Le traitement doit toutefois être pratiqué sous contrôle médical.

Le miel du commerce pas aussi efficace

Vous pouvez utiliser le miel bio pour soigner les plaies ; même si le miel médical (malgré son prix) est vivement conseillé.

D’une part, le miel alimentaire est surtout sélectionné pour son gout, et non pour ses vertus médicales. On peut donc avoir de meilleurs résultats en cicatrisation antibactérienne avec certaines variétés de miel. Rien ne vous empêche d’opter pour du miel de châtaignier ou manuka cité ci-dessus 😉 Il ne sera par contre pas stérilisé aux standards médicaux.

Le miel industriel est par contre déconseillé, car on peut retrouver des additifs et surtout une trop grande quantité d’eau. De ce fait, son application sur une plaie peut dans certains cas provoquer une macération et faire empirer l’état de celle-ci.

Si vous n’optez pas pour du miel médical, optez pour du bio (et local, tant qu’à faire 😉 )

Pour aller plus loin

Consultez la (très complète) brochure Le miel et la cicatrisation : Types de plaies, protocoles de soins et qualités pharmaceutiques requises (Dr. LECHAUX, Chirurgien de l’appareil digestif – Hôpital Yves Le Foll, ST BRIEUC)

Allodocteurs.fr sur le miel médical

En savoir plus sur le miel Manuka ici & là aussi

Plus d’info sur le miel de Châtaignier

Nos solutions de miel médical seront disponibles prochainement !

Sources : Honey-patch.com / dermascience.com (Medihoney)